イヤホン・ヘッドホンが原因となる耳のトラブル

前回のブログでは突発性難聴についてお話ししましたが、今回は、より若い世代の方にも関わりの深い耳のトラブル、「イヤホンやヘッドホンが原因となる難聴や炎症」について、当院のブログとして改めてご紹介したいと思います。

スマートフォンやPCが生活に欠かせないものとなり、音楽鑑賞や動画視聴、オンラインでのやり取りなどで、イヤホンやヘッドホンを使う時間が格段に増えていますよね。大変便利なこれらのアイテムですが、使い方によっては大切な耳の健康を損なってしまう可能性があることをご存知でしょうか?

今回は、イヤホン・ヘッドホンに関連して起こりやすい、二つの耳のトラブルについてお話しします。

イヤホンやヘッドホンが原因となる耳のトラブル

一つ目は「イヤホン外耳炎」です。

これは、耳の穴の入り口から鼓膜までの通路である「外耳道」という部分に炎症が起こる状態です。イヤホンを長時間つけていると、耳の中が密閉されて湿度が高くなり、温度も上がるため、細菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。ここに、耳かきや指で引っ掻いてできた小さな傷があると、そこから細菌が入って炎症を起こしてしまうのです。

イヤホン外耳炎になると、耳の痛みや耳だれ、かゆみを伴う湿疹などが現れやすくなります。炎症がひどくなると外耳道が腫れてしまい、聞こえが悪くなったり、耳が詰まった感じがすることもあります。

軽い炎症なら自然に良くなることもありますが、症状が数日経っても改善しない場合や、何度も繰り返す場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診してください。特に糖尿病などの持病がある方やご高齢の方は、症状が重くなることもあるため注意が必要です。

(ちなみに、補聴器をお使いの方も、耳の中が湿りやすくなるため、補聴器の清潔を保つことや定期的なクリーニングが大切です。)

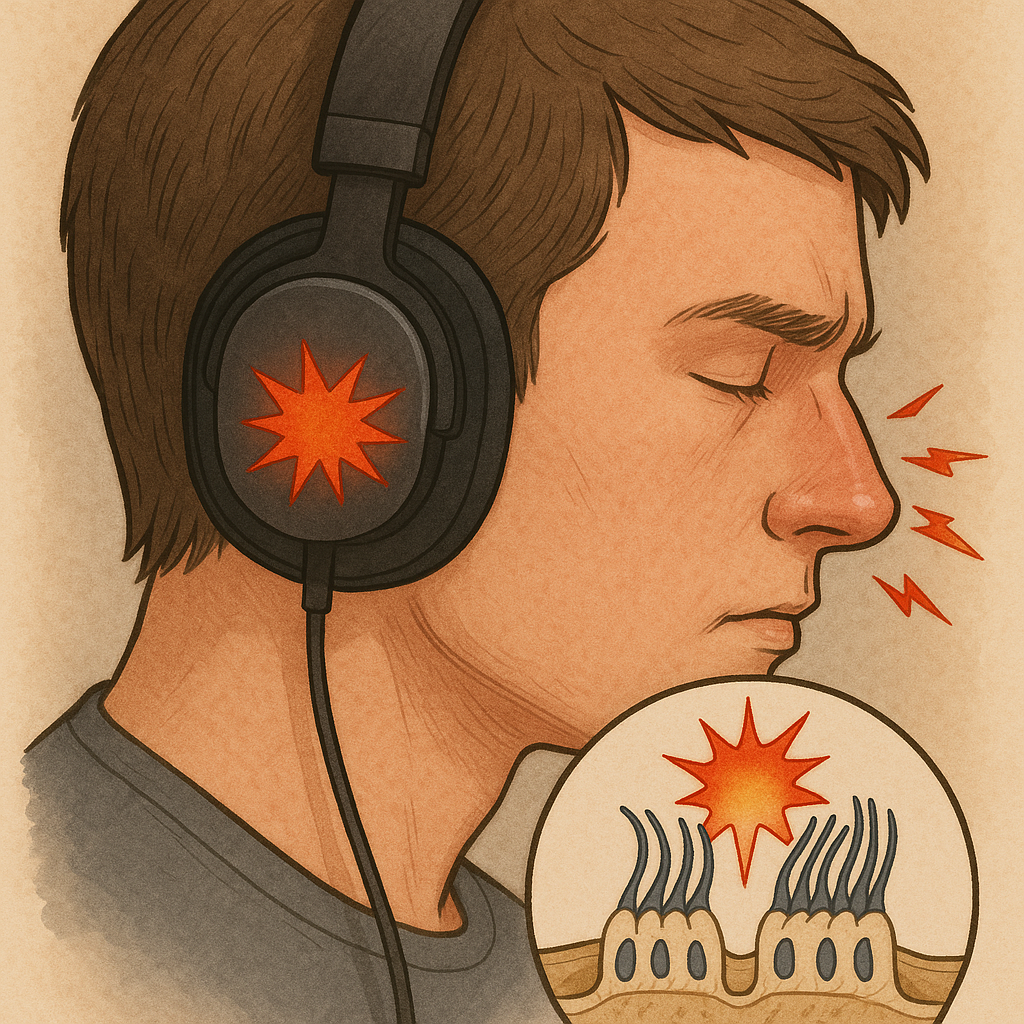

もう一つ、より注意が必要なのが「ヘッドホン難聴」です。

これは、大きな音を聞き続けることによって引き起こされる難聴です。耳の奥には、音の振動を感じ取って脳に伝えるための「有毛(ゆうもう)細胞」という非常に繊細な細胞があります。大きな音はこの有毛細胞に大きな負担をかけ、傷つけてしまうのです。

そして困ったことに、一度壊れてしまった有毛細胞は、残念ながら元に戻ることはありません。つまり、聞こえが悪くなってしまうと、もとのクリアな聞こえを取り戻すことが難しくなってしまうのです。

世界保健機関(WHO)も、世界中の多くの若者がヘッドホン難聴になるリスクにさらされていると警鐘を鳴らしています。

ヘッドホン難聴を防ぐためのポイント:「音量」と「時間」

では、このヘッドホン難聴から耳を守るためには、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか?大切なのは「音量」と「時間」の管理です。

安全な音量の目安

安全な音量の目安としては、「イヤホンやヘッドホンをしながらでも、すぐ隣にいる人との普通の会話が聞き取れる程度」が良いでしょう。

WHOは、85デシベル(dB)以上の音量でイヤホンやヘッドホンを使用し続けることは、難聴のリスクを高めると警告しています。85dBというのは、交通量の多い街中の騒音とほぼ同じくらいの大きさです。例えば、走行中の電車の中はだいたい80dB程度ですが、電車の中で音楽を聴く際に周りの騒音に負けないように音量を上げすぎると、簡単に85dBを超えてしまう可能性があります。

こうした環境で必要以上に音量を上げないための対策として有効なのが、周りの騒音を打ち消してくれる「ノイズキャンセリング機能」付きのイヤホンやヘッドホンを選ぶことです。周囲の音が気にならなくなるので、小さな音量でもコンテンツを楽しむことができます。

「60/60(ロクマル・ロクマル)ルール」

また、どれくらいの時間使用するかも重要です。私がおすすめしているのは「60/60(ロクマル・ロクマル)ルール」という目安です。

これは、音量を最大の60%以下に設定し、60分間使用したら、必ず10分間はイヤホンやヘッドホンを外して耳を休ませるというものです。連続して長時間使用するのを避け、定期的に耳に休息を与えることが大切です。

この習慣は、お子さんの頃から意識することが非常に重要です。若い時期に有毛細胞を傷つけてしまうと、将来、加齢によって難聴が始まる時期が早まってしまう可能性が高くなるためです。

まとめ

イヤホンやヘッドホンは私たちの生活を豊かにしてくれる素晴らしいツールですが、使い方を一歩間違えると、耳の健康を損なう原因にもなり得ます。大切な耳を守るために、ぜひ「音量を上げすぎない」「長時間の連続使用を避ける」「耳を清潔に保つ」という点を心がけてみてください。

もし、イヤホンやヘッドホンの使用後に、耳に痛みを感じたり、聞こえに変化があったり、耳が詰まった感じがするといった症状が現れたら、放置せずに、どうぞお気軽に当院にご相談ください。早期に適切な対応をすることが、耳の健康を守ることに繋がります。