まだ間に合う?!リウマチの発症予防について ~専門医が解説~

- リウマチ

こんにちは!上田診療所院長の上田です。

今日は、私たちの生活に潜む病気の一つ、「関節リウマチ」について、少し掘り下げてお話ししたいと思います。

皆さんの中には、「リウマチって突然発症するの?」とか、「何か予防する方法はあるのかな?」と気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

実は、最新の研究では、リウマチはある日突然発症するのではなく、長い時間をかけて、まるで階段を一段ずつ上るように進行していくと考えられています。

そして、その「階段」を上っている途中の段階で、何か発症を食い止めたり、遅らせたりできる可能性があるのではないか、ということが分かってきました。

今回は、この「リウマチ発症までの道のり」と、私たちができる予防策について、2025年のリウマチ学会(福岡開催)で講演があったので、分かりやすく纏めてお話ししたいと思います。

リウマチ発症までの「見えない道のり」

リウマチは、体の免疫システムが自分自身の関節などを攻撃してしまうことで起こる病気です。この異常な免疫反応は、実は関節に痛みや腫れが出るずっと前から、水面下で始まっていると考えられています。

この道のりは、いくつかの段階を経て進行すると言われています。

1.遺伝や環境要因:

まず、リウマチになりやすい体質(遺伝的な背景)があったり、喫煙などの「環境要因」が影響したりします。

2.免疫システムの異常:

次に、これらの要因を背景に、体の免疫システムに少しずつ異常が生じ始めます。

3.関節症状の前段階:

そして、関節に目に見える炎症が起こる前の段階として、「関節の痛み」などの症状が現れることがあります4。この段階を「臨床的に疑われる関節炎(CSA)」と呼ぶことがあります。

4.リウマチの発症と診断:

さらに進行すると、関節に腫れなどの明らかな炎症が起こり、最終的にリウマチと診断される状態に至ります。

このように、リウマチは数年、あるいはそれ以上の時間をかけて進行していく病気なのです。

発症に関わる「犯人たち」とその対策!

では、この「見えない道のり」を進めてしまう要因には、どのようなものがあるのでしょうか?

いくつかの「犯人」が特定されてきています。

遺伝的な体質:

特定の遺伝子(特に「シェアドエピトープ」と呼ばれるタイプ)を持っている方は、リウマチになりやすいことが分かっています。

ただし、これはあくまで「なりやすい」体質であり、遺伝子があるからといって必ず発症するわけではありません。

環境要因:

遺伝的な体質に加えて、私たちの身の回りの環境も大きく影響します。ここで皆さんに特に知っていただきたいのが、ご自身で対策できる可能性のある環境要因です!

喫煙:

タバコは、リウマチ発症の非常に強力なリスク要因です。

特に、リウマチになりやすい遺伝子を持つ方が喫煙すると、そのリスクはさらに高まります。

タバコの煙が肺の粘膜に炎症を起こし、それが体全体の免疫システムに影響すると考えられています。リウマチ予防を考える上で、禁煙は最も重要な対策の一つです!

歯周病:

意外に思われるかもしれませんが、歯周病もリウマチと深い関わりがあることが分かっています。

歯周病の原因菌が、リウマチの発症に関わる自己抗体(抗CCP抗体)の産生に関与している可能性が指摘されています。

毎日の丁寧な歯磨きや、定期的な歯科検診で歯周病を予防・治療することは、お口の健康だけでなく、リウマチ予防にも繋がるかもしれない、ということです!

腸内細菌(マイクロバイオーム):

最近注目されているのが、腸内環境とリウマチの関係です。

腸の中にいる様々な細菌のバランス(腸内フローラ)が、体の免疫システムに影響を与えると考えられています。

リウマチの患者さんで特定の腸内細菌が増加しているという報告もあります。

バランスの取れた食事や、発酵食品などを意識して摂ることで、腸内環境を整えることも大切かもしれません。

その他の要因:

その他にも、大気汚染物質や肥満、性ホルモンの影響、特定の食事がリスクに関与する可能性が研究されています。

一方で、魚油に含まれるオメガ3脂肪酸や、ビタミンDなどがリウマチの発症を予防する可能性を示唆する研究結果も出てきており、今後の研究が期待されます。

このように、リウマチの発症には様々な要因が複合的に関わっています。

特に、喫煙や歯周病といった自分で改善できる可能性のある環境要因にアプローチすることが、発症予防への第一歩と言えるでしょう。

「リウマチ予備軍」を見つける「探偵ツール」!~当院での取り組み~

まだリウマチと診断されていない段階でも、将来発症するリスクが高い方を早期に見つけるためのツールも進化しています。

丁寧な問診:

朝の手や足のこわばりが60分以上続くか、特定の関節(特に指の付け根や足の指)に痛みや腫れがあるか、ご家族にリウマチの方がいらっしゃるかなど、皆さんの症状や背景について詳しくお伺いします。

血液検査:

リウマチに関わる自己抗体(抗CCP抗体、リウマトイド因子)を調べます。

これらの抗体は、症状が出る前から高い確率で検出されることがあります。

抗体が高い方は、そうでない方に比べてリウマチ発症リスクが高いと考えられています。

画像検査:

当院では、関節エコー検査を用いて、体の表面からは分かりにくい関節のごく初期の炎症(滑膜炎)や、腱鞘炎を詳しく調べることができます。

必要に応じて、より詳細な情報が得られるMRI検査や、骨の微細な変化を捉えられる高解像度CT検査(これは研究段階で可能な施設が限られます)を専門施設と連携して行うことも可能です。

画像検査は、症状が軽い段階での「見えない変化」を捉える上で非常に有効です。

これらの問診、血液検査、画像検査を組み合わせることで、「将来リウマチを発症するリスクが高いかどうか」を予測することができるようになってきています。

リスクが高いと判断された方には、定期的な経過観察を行ったり、生活習慣改善のアドバイスを行ったりすることで、早期発見・早期治療に繋げることを目指しています。

リウマチ発症を「止める」ことはできるのか?~最新の研究から~

では、一度リスクが高いと分かった場合に、薬などで発症そのものを完全に予防することはできるのでしょうか?

これは現在、世界中で研究が進められている最も注目されているテーマの一つです。

いくつかの薬剤(メトトレキサートや生物学的製剤など)や、食事による介入試験が行われています。

薬剤による試み:

リスクの高い方を対象に、メトトレキサートやリツキシマブ、アバタセプト といった薬剤を一定期間投与し、リウマチの発症を予防できるかを検証する研究が行われました。

これらの研究では、薬剤を投与している期間や、その直後に、リウマチ発症が「遅れる」という結果が報告されています。

特にアバタセプトは、高いリスクを持つ方で一定の発症遅延効果が示唆されました。

しかし、薬剤投与を中止すると、その効果が薄れてしまうことや、薬剤には副作用のリスクも伴うため、現時点では、全ての「リウマチ予備軍」の方に予防的に薬剤を投与することは、まだ標準的な治療とはなっていません。

より安全で効果的な予防薬の開発が期待されています。

食事や生活習慣の介入:

先ほど「犯人たち」のところでも触れましたが、喫煙や肥満、歯周病といったリスク要因を避けること、バランスの取れた食事を心がけることは、リウマチに限らず様々な病気の予防に繋がる可能性があります。

例えば、炎症を抑える効果が期待されるオメガ3脂肪酸(魚油)ビタミンDなどを積極的に摂ることは、リウマチ発症のリスクを減らす可能性を示唆する研究もあります。

これらは、薬剤のような副作用のリスクが低く、ご自身で取り組める重要な予防策と言えます。

リウマチの発症予防に関する研究は、まさに今、世界中で精力的に行われている最中です。

将来的には、より効果的で安全な予防法が確立されることが期待されます。

最後に:不安があれば、まずはご相談ください

現時点では、リウマチ発症を完全にゼロにする「魔法のような予防薬」はありません。

しかし、発症リスクに関わる要因が明らかになってきており、ご自身の生活習慣を見直すことでリスクを減らせる可能性があること、そして、リスクが高い方を早期に見つけ、適切に経過を観察することの重要性が強く認識されています。

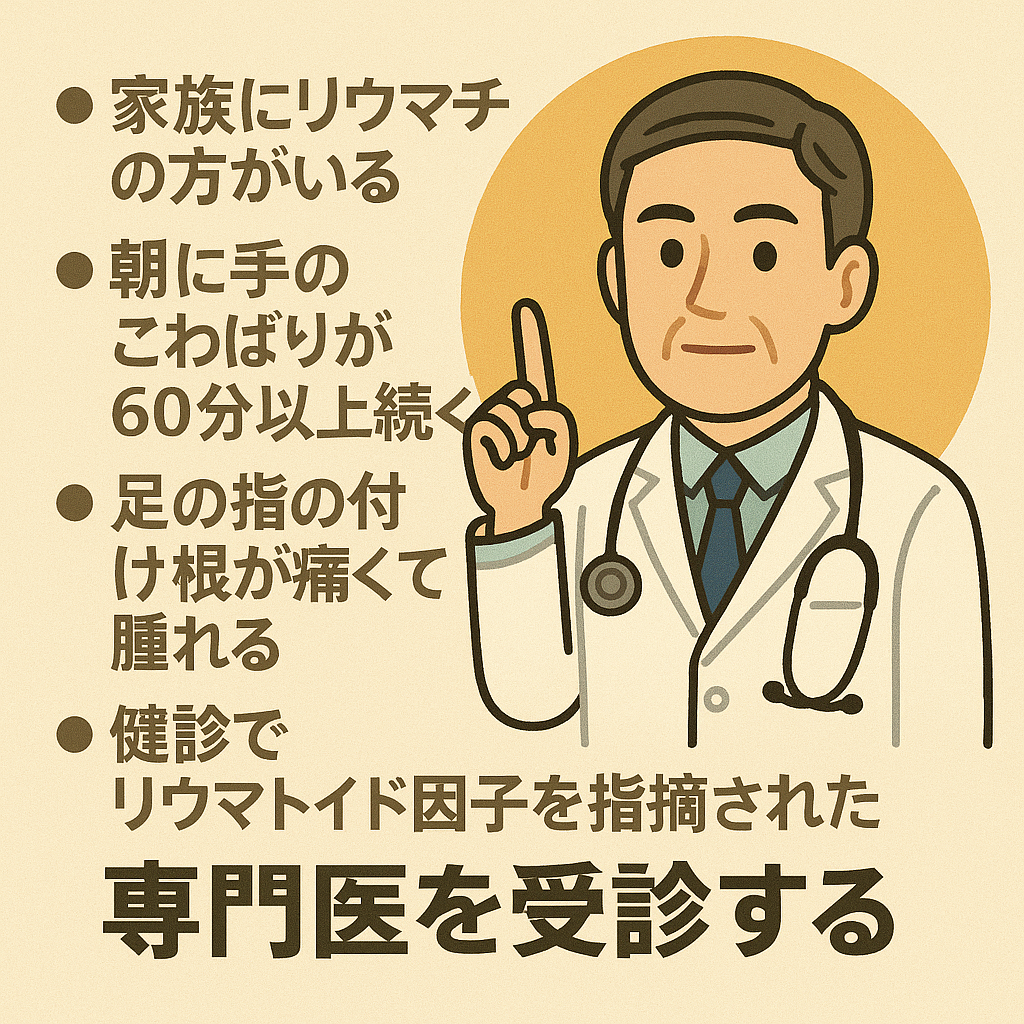

もし、ご自身の体質や症状に不安を感じる方、特に

●ご家族にリウマチの方がいる

●朝、手足のこわばりがある(特に60分以上続く)

●足の指の付け根の関節に痛みや腫れがある

●健康診断などで抗CCP抗体やリウマトイド因子が高いと言われた

といった点に心当たりがある方は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

早期にリスクを評価し、必要であれば定期的な検査や、生活習慣に関するアドバイスを行うことで、皆さんが安心して日常生活を送れるよう、全力でサポートさせていただきます。

「なんかおかしいな?」と感じた時に、すぐに専門医に相談することが、リウマチの発症予防、そして万が一発症した場合の早期治療に繋がる、最も確実で大切なステップです。

一緒に、未来の健康を守っていきましょう。

毎週火曜日午後、第1内科は順天堂御茶ノ水病院で外来をやっている先生が診療に当たっています。

優しくて丁寧すぎる診察を受けたい方は是非受診してください。

上田診療所院長 上田晃