ピロリ菌を除菌したら安心?胃がん予防の新しい常識

- 未分類

ピロリ菌を除菌したら安心?胃がん予防の新しい常識

こんにちは、上田診療所院長の上田です。

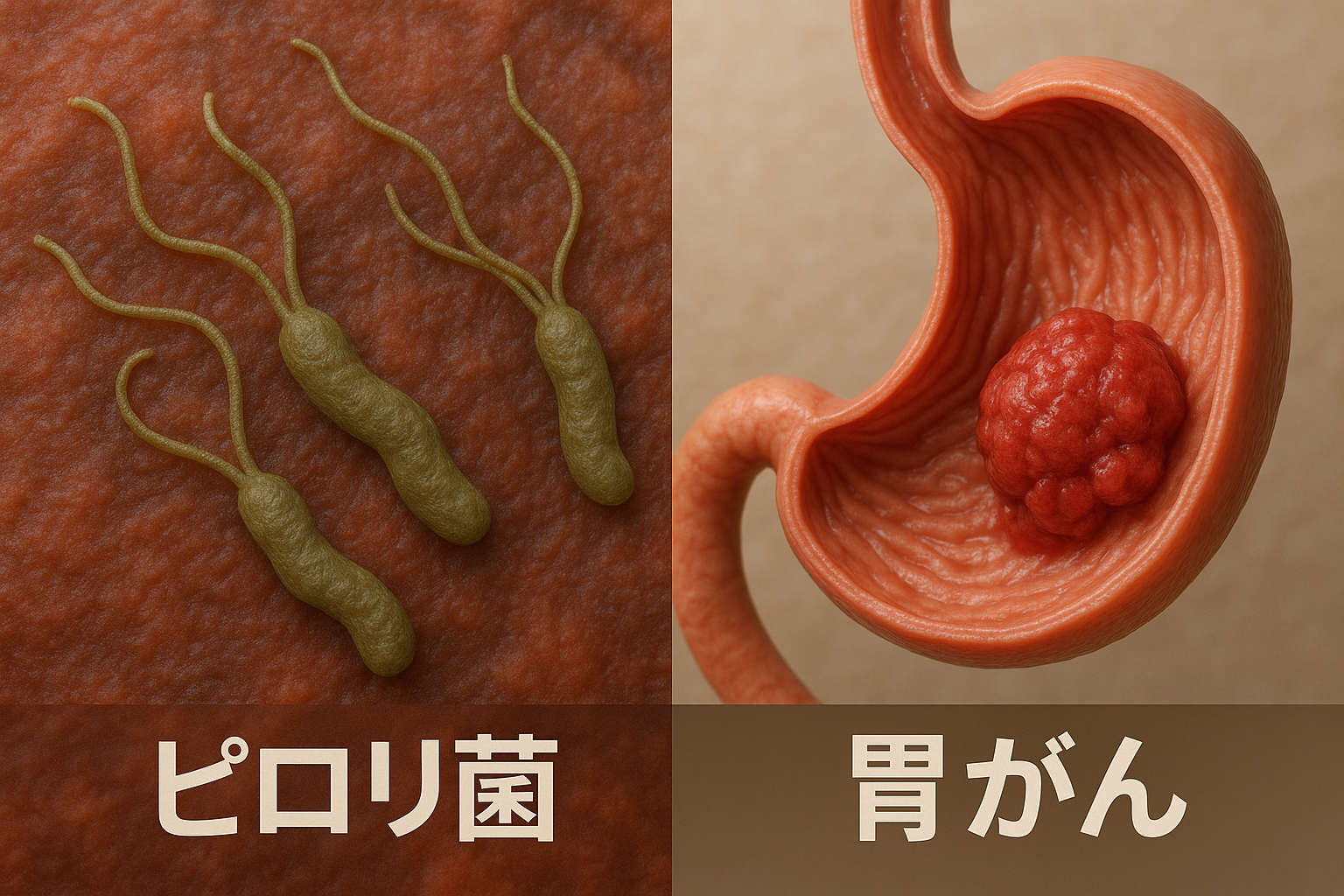

今回は、近年その重要性がますます高まっているピロリ菌(Helicobacter pylori)と胃がんについてお話ししたいと思います。

胃がんは、残念ながら2022年においても日本では年間約12万人が罹患し、約4万人が命を落とす、非常に身近な病気です。しかし、この胃がんの大部分は、ピロリ菌の感染が原因であることが分かっています。

ピロリ菌検査と除菌治療の重要性

ピロリ菌に感染しているかどうかを調べる検査や、もし感染していた場合の除菌治療は、胃がんの予防(1次予防)として極めて重要です。日本でも2013年から、ピロリ菌陽性と診断された方への除菌治療が保険適用となり、広く行われるようになりました。

当院でも、様々な検査方法(尿素呼気試験、便中抗原測定法、抗H. pylori抗体検査など)を用いてピロリ菌感染の診断や除菌後の判定を行っています。基本的には、陽性判定が出た方にはすべて除菌治療が推奨されます。高齢の方であっても、薬の服用が難しいなどの特別な事情がない限り、除菌治療は大切です。

除菌治療を行うことで、胃の活動性胃炎が抑えられ、胃の粘膜の萎縮や腸上皮化生といった胃がんにつながる変化が改善されることが明らかになっています。そして、実際に胃がんを抑える効果も期待できます。

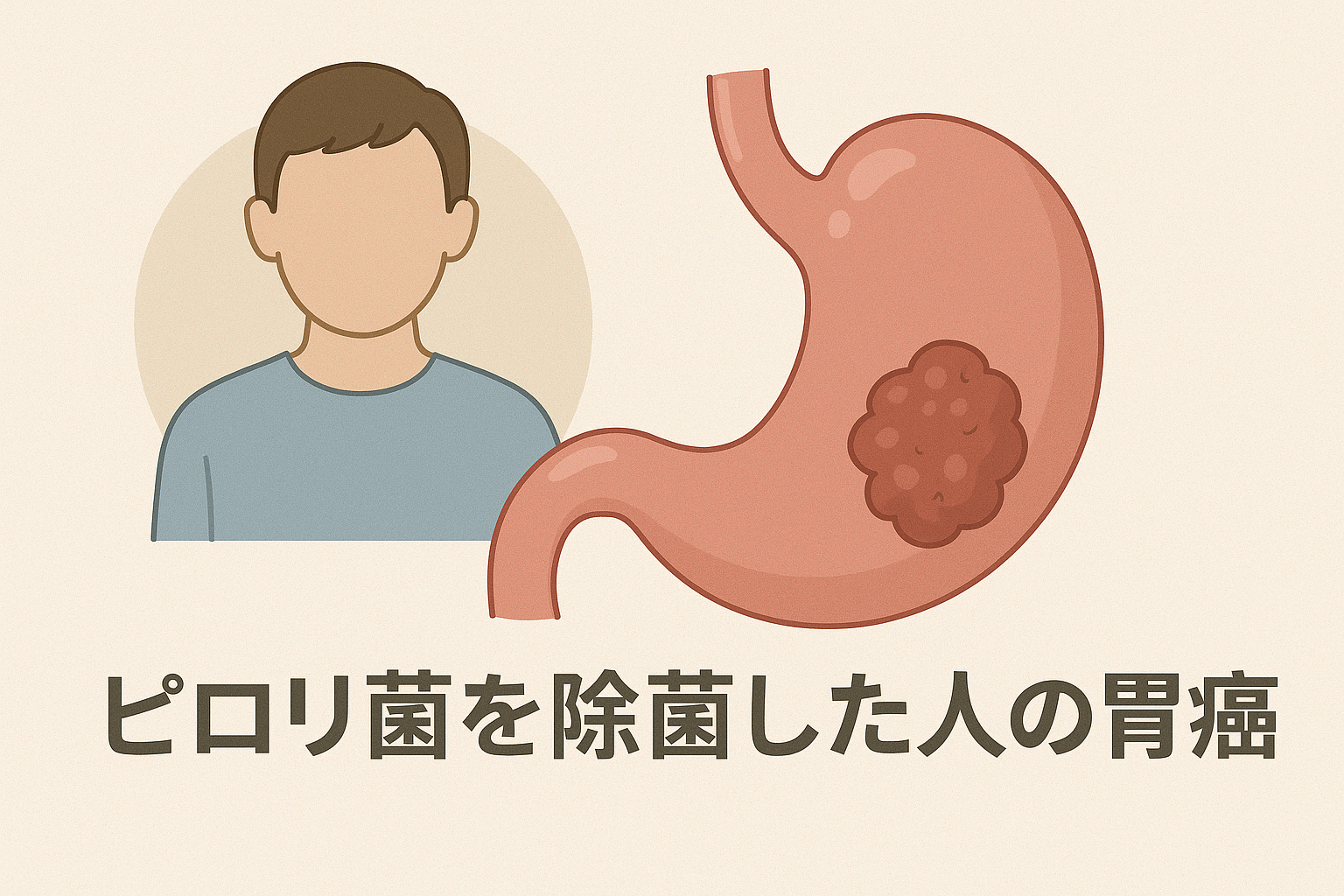

除菌後も油断は禁物!「除菌後胃がん」の時代へ

「ピロリ菌を除菌したからもう安心!」と思っていませんか?

実は、ここ数年で、胃がんを取り巻く状況は大きく変化しています。以前は「ピロリ菌がいる人の胃がん」が多かったのですが、今では「ピロリ菌を除菌した後の胃がん」が胃がん全体の大多数を占めるようになっています。

これは、除菌治療が広く普及した証でもありますが、同時に除菌後も胃がんのリスクが残ることを示しています。特に、除菌する時点ですでに胃の粘膜の萎縮が進んでいた方は、除菌後も胃がんになるリスクが高いことが分かっています。たとえ萎縮があまり見られなかった方でも、完全にリスクがなくなるわけではありません。

なぜ除菌後もリスクが残るのでしょうか? ピロリ菌に感染すると、胃の粘膜に「メチル化異常」という変化が生じます。除菌によってこの異常は多少改善されますが、完全にはなくならないと考えられています。この残存するメチル化異常の程度が、発がんリスクと関連すると言われているのです。

さらに、除菌後に発生する胃がんには、いくつかの特徴があります。

- 病変が小さく、見た目が胃炎と区別しにくい場合がある。

- 病変の境界が不明瞭で、診断が難しい。

そのため、経験豊富な内視鏡医による丁寧な診察が必要となります。

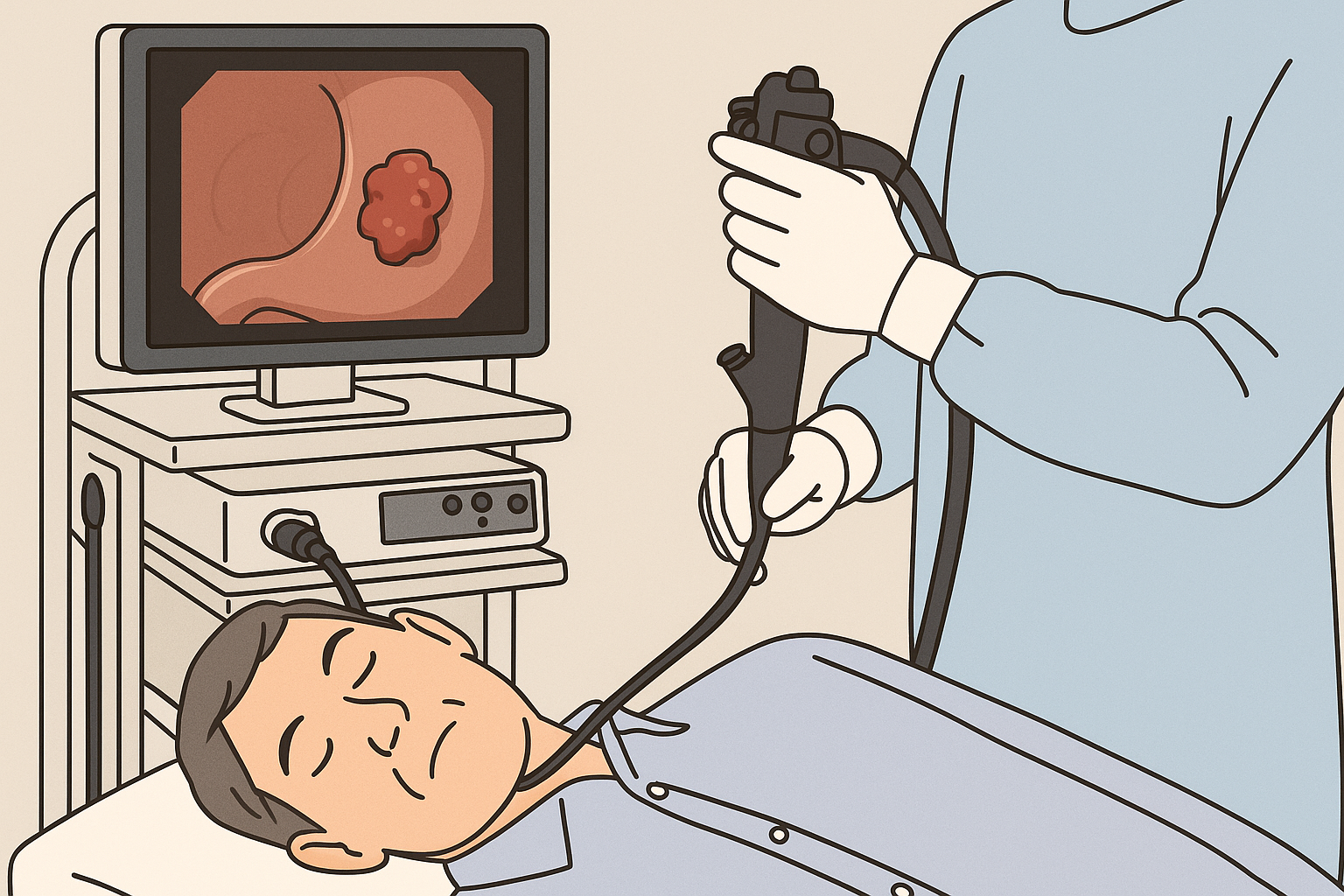

除菌後も大切なこと:定期的な内視鏡検査

胃がんの罹患数や死亡数は全体的に減少傾向にありますが、高齢の患者さんが増えている現状では、引き続き注意が必要です。

ピロリ菌を除菌された方も、そうでない方も、胃がんのリスクをゼロにすることはできません。だからこそ、定期的な胃の内視鏡検査(胃カメラ)を受けることが非常に大切です。

特に、除菌時に胃の萎縮が認められた方や、長年ピロリ菌に感染していた可能性のある方は、除菌後も継続的なサーベイランス(経過観察)がガイドラインでも推奨されています。当院では、最新のガイドラインに基づき、患者様一人ひとりの状態に合わせた定期的な内視鏡検査をおすすめしています。

ピロリ菌除菌後の胃がん対策は、これからの胃がん予防の要となります。ご自身の胃の健康に関してご心配なことがあれば、どうぞお気軽に当院までご相談ください。